かんたん薬膳おやつ 天然生活WEBにて紹介されています

すごもり生活でおうちでおやつを作る方も増えているようです。

せっかくですから、季節に合ったものやからだに良いものを作ってみませんか。

天然生活にてかんたん薬膳おやつを3種類紹介してもらっています。

どれもほとんど甘味を使わず自然な甘さです。

初夏にぴったりのものなのでぜひ作ってみてくださいね。

詳しい作り方はこちらから↓

- 価格: 432 円

- 楽天で詳細を見る

免疫力を高めるお取り寄せ 〜おやつ編〜

巣篭もり生活だけでなく、良い食材を日頃からストックしておくことはとても大切な「からだの備え」です。

免疫力を高めるには腎を補うことが大切ですが、腎を補うのは一朝一夕ではできず、じっくりじわじわとケアしていくことが大切です。

<免疫力と腎の関係についてはこちらから↓>

yakuzen-gohan.hatenablog.com

免疫力を高めるには、胃腸を冷やす甘いものはできるだけ控えた方が良いです。

ですが、腎を補うものはおやつに向いているものが多いです。

おやつも身体を補うものを選べば上手に活用できます。

安心して食べられ、薬膳的にもお勧めできるおやつのお取り寄せを集めてみました。

免疫力アップに!心身の滋養強壮に!

腎を補うお取り寄せ <おやつ編>

-

かるかん

旬の自然薯だけを使用し丹精込めて製造した極上かるかん 薩摩菓子処とらや・鹿児島県

かるかんは自然薯の粉と米粉と砂糖を蒸しあげたものです。鹿児島の郷土で、「軽羹」と書きます。あんこの入ったかるかん饅頭の方が有名かもしれません。

卵やベーキングパウダーが入っていなくても、自然薯の力でふっくらした生地になります。

ちなみに薯蕷(じょうよ)饅頭も自然薯や山芋が使われています。技術的には山芋粉を使ったものの方が難しいため、高級な菓子であり、上用饅頭とも呼ばれます。

私はまだこちらは試していませんが、ぜひ頼んでみたいもののひとつ。

山芋なので胃腸を損なわず、腎を補うおやつです。

-

栗鹿の子

栗も腎、肺、脾を補うもの。年配の方にも優しいものです。

栗も季節限定のものですが、こういったものは季節を問わず食べられるので良いです。原料も栗とお砂糖だけなので、安心して食べられます。

寒天で固めた羊羹も良いですね。

-

栗きんとん

- 価格: 1058 円

- 楽天で詳細を見る

こちらの栗きんとんも栗とお砂糖のみのもの。

年配の方への身体を気遣った贈り物としても良いと思います。

-

黒ごませんべい

黒ごまもアンチエイジング食材です。CMでもおなじみですね。白髪を黒くしたり、身体を潤したりする作用があります。できればたくさん食べて欲しいのですが、このおせんべいだと一気にたくさん取れます。比較的おせんべいの類は添加物が少ないものも多いのですが、少し甘くしてあるものなどはいろんな調味料や添加物が多くなっていることがあります。こちらも余分な添加物などなく、安心して食べられます。

-

くるみ

こちらは希少な国産の天日干しのくるみ。

ナッツ類はおやつに最適なもの。

特にくるみは腎を補う作用に優れており、腎と関係のある足腰の弱りや、脳の発育·老化の予防に良いとされます。

気をつけたいのは大事な脂が酸化していないかどうかです。

できるだけ鮮度のよいものを早めに食べきるのが良いです。

そのまま食べるのも良いですが、ケーキやクッキーなどおかし作りに使ったり、サラダにトッピングしたり、ごまの代わりにクルミで和えものにするのもおすすめです。

-

黒米甘酒

甘酒は発酵食品なので、胃腸に負担がかかりやすいにくいものです。胃腸が弱い人はできるだけ甘いものを避けた方が良いですが、発酵食品の甘みであればOK。黒米で作られたものならば、腎も補いながら胃腸にも優しいのでとても良いです。

そのままももちろん美味しいですが、豆乳甘酒などアレンジも良いです。

ケーキのお砂糖がわりに使うと、ふっくらしっとりとします。

しばらくはお家にいる時間も多いと思いますので、お家の中の楽しみをぜひ増やしてください。

*** 腎を補う薬膳レシピ ***

免疫力を高めるお取り寄せ 〜お食事編〜

巣篭もり生活だけでなく、良い食材を日頃からストックしておくことはとても大切な「からだの備え」です。

免疫力を高めるには腎を補うことが大切ですが、腎を補うのは一朝一夕ではできず、じっくりじわじわとケアしていくことが大切です。

<免疫力と腎の関係についてはこちらから↓>

特に疲れている時、気力が落ちている時は腎も疲れ気味になります。

疲れたとき

気分がのらないとき

もう一踏ん張りしたいとき

そんなときに元気をつけてくれるものは、からだにとっての非常食となります。

薬膳的にこれは良いなぁと思うお取り寄せ食材や調味料などを集めてみました。

免疫力アップに!心身の滋養強壮に!

腎を補うお取り寄せ <お食事編>

-

豚肉の味噌漬け

一番みじかな補腎食材は豚肉でしょう。

豚肉は気力や体力を補い、腎を補いながらからだを潤す食材です。

特に夏バテ予防に最適です。

味噌漬けにすることでお肉が消化しやすく、胃もたれしにくくなります。

-

スッポンスープ

《送料無料》村上すっぽん本舗 すっぽんスープ 180g × 6本

- 価格: 5640 円

- 楽天で詳細を見る

- 価格: 540 円

- 楽天で詳細を見る

体力に自信のない方、乾燥し気味の方、もともと虚弱体質の方に是非ともおすすめしたいのがスッポンです。スッポンというと高級料亭に行かないとたべられないものですが、気軽に取るならスッポンスープが最適です。

患者様にも腎が弱く、のぼせやすく、体力がない人に定期的に飲んでもらっています。

おすすめは、おじやにして卵とじ。消化も良く、お夜食にも良いです。

-

鯛のフレーク

- 価格: 1058 円

- 楽天で詳細を見る

鯛も高級食材でなかなか食べれませんが、こちらの良い点は「骨」まで入っていることです。東洋医学では、「以臓補臓(いぞうほぞう)」という考え方があり、補いたい臓器を食べることでその部位を元気にすることができます。

腎は骨とも関係する臓器。ですから腎を補う鯛でさらに骨まで入っていれば一石二鳥なわけです!

骨粗鬆症が気になるお年ごろの方はぜひ骨まで味わってください。

-

オイスターソース

牡蠣も腎を補う優秀な食材。特に貧血の方や精神的に不安定になりやすい方、のぼせやすい方におすすめします。

しかし、時期を選ぶものですしちょっとお値段が…という時に役に立つのがオイスターソースです。

もちろん牡蠣の成分が薄くてはいけないのですが、こちらは本当に牡蠣が入っている!!と感じるほど濃いオイスターソース。

お豆腐を炒めても美味しいですし、イカとアスパラもいいです。

補腎を追い求めるなら、豚肉と山芋と黒きくらげをこのソースで炒めれば最強です。

-

とろろ

山芋は山うなぎともいわれるほど精のつくもの。

薬膳的には、脾・肺・腎を補うもので、消化力が弱い人や呼吸器系が弱い人、虚弱体質の人にとても良いものです。

とろろは生の山芋や長芋をすったものですが、体力のないときはあんな粘っこいものをするなんて、とても面倒臭くてできません。

便利なものでとろろもすった状態の冷凍のものと粉末のものがあります。

山かけご飯やとろろそばで食べても良いですし、お好み焼きのつなぎにも使うと良いです。つくねやハンバーグのつなぎにも使えます。

ホワイトソースの代わりにグラタンに入れるなんてアレンジもあります。

腎をいたわる食材で心も身体も元気に過ごしていきましょう。

*** 腎を補う薬膳レシピ ***

免疫力を高める食材

からだのバランスがしっかり整い、心身ともに充実していれば、さまざまな病気にかかりにくくなります。

東洋医学ではこれを『扶正祛邪(ふせいきょじゃ)』と言い、自分自身の体力や免疫力をしっかり補うことで、病気の元となる邪気を追い払うことができると考えます。

また、外から入ってくるに対して防御する力を『衞気(えき)』といいます。

今でいう免疫力のようなものです。

特に、ウイルスや花粉など外から入ってくるものはこの『衞気』がとても重要になります。

では、『衞気』を強くするにはどうしたら良いのでしょうか。

東洋医学では体の臓器や機能を5つに集約しており、その一つに「腎」というものがあります。ここには体の生命力の原点である「精気」というものが格納されていると考えいます。

私たちは、呼吸をし、食べ物や飲み物を取ることで、体のエネルギー源や材料を取り込んでいますが、入ってくるだけでは活用できません。これらのものと「精気」がくっつくことによって様々なエネルギー源へと変換されていきます。その一つが『衞気』です。

ですから、『衞気』を強くするには、しっかり呼吸ができ、たべものと水分を適度に取るだけでなく、その精気を充実させておく必要があり、精気を充実させるには腎を補っておくことが大切です。

<腎を補う食材>

黒いもの(黒きくらげ、黒ごま、黒豆、黒米)

栗、くるみ、松の実、クコの実 など

腎は、過労や睡眠不足、ストレスなどに非常に弱い臓器です。

昨今の外出自粛や先の見えない不安などにより、腎に負担がかかっている方も多いようです。

腎はホルモンとも関係する臓器ですので、補腎の食材はアンチエイジング食材とも言われます。

お肌がツヤツヤしてハリがあるのを若々しい、と感じると思いますが、これは美容の面だけでなく、健康面、つまり免疫の面から見ても非常に良いことです。

しっかり補腎をして、免疫力を高め、心身ともに元気に過ごしてください。

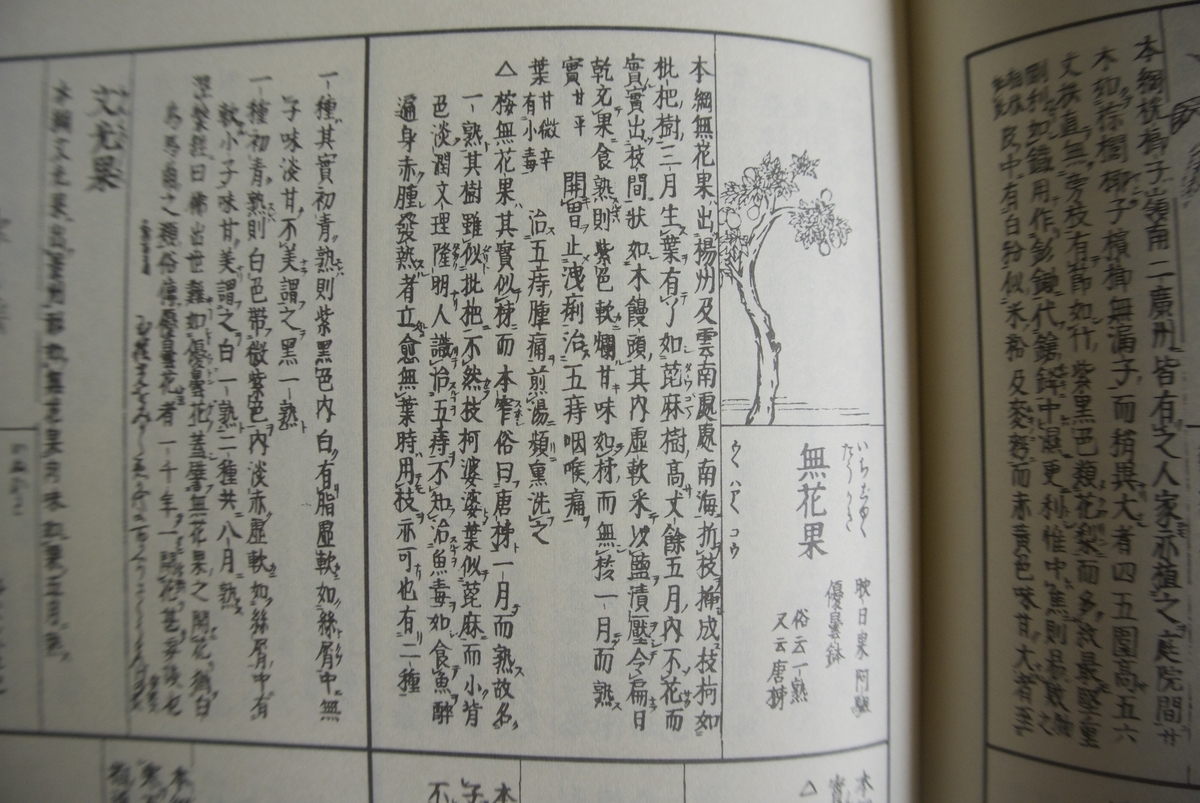

いちじく ー秋のたべものー

イチジク(無花果・一熟果)

聖書にも登場するイチジクはアラビア原産で地中海諸国では古くから親しまれており、日本に入ってきたのは300年ほど前。

食用とされる部分は果実ではなく花の部分で、花が咲かないように見えるので「無花果」とも呼ばれます。

「一熟果」とも書くのは、一日一個熟すため、もしくは一ヶ月で熟すためと言われます。

『本朝食鑑』には

「胃を開き、瀉を止め、五痔(牡痔、牝痔、腸痔、脈痔、血痔)・腫痛・咽喉痛を止め、あるいは、酒毒を解する」

とあり、生薬では果実と葉が使われ、特に痔に効果があります。

他に胃腸を丈夫にする、肺を潤し咳を鎮める、炎症を収めるといった作用があり、体を潤す作用に優れています。

フィシン、食物繊維、アントシアニンなどがよく含まれ、タンパク質の消化を促進し、整腸作用もあるので、乾燥しがちな便秘の方におすすめです。

*** 秋におすすめの薬膳レシピ ***

新玉ねぎともやしのレモンマリネ 春の薬膳

肝臓の解毒を助けてくれる緑豆もやしと、血液を綺麗にしてくれる玉ねぎ。

春の時期にどちらも取って欲しいものです。

簡単な常備菜レシピですので、瘀血になりやすい方にはよく食べて欲しい組合せです。

春の時期は肝に負担がかかりやすい時期です。

冬に溜めた余分なものを解毒したり、花粉などの外から入ってくるものを解毒したりと忙しい時期です。

肝を助けるには、解毒作用をサポートしてあげることが大切です。

花粉などのアレルギー症状があると、東洋医学では血液が濁ると考えます。

血液を綺麗にしてくれるのも肝の働きなので、花粉症の人は特に肝臓の解毒のサポートと血液を綺麗にしておくことが大切です。

緑豆もやしは解毒作用が強く、肝の解毒作用を助けてくれます。

玉ねぎは血液を綺麗にしてくれるので、血液が濁りやすい人は是非食べて欲しいものです。

逆に肝に負担をかけ、血液を濁りやすくしてしまうものが

アルコールと甘い乳製品

です。

甘い乳製品とは、ケーキやクッキー、菓子パン、アイスクリームなども含みます。

どちらも、やめられない!という方が多い筆頭のものですが、どんな花粉症対策よりもこの二つを控えてもらうことが、花粉症対策には効果があると感じます。

毎晩の晩酌をやめたら花粉症の薬が要らなくなった、という患者様が

「こんなに簡単に楽になるんだったら、絶対来年も継続します」

とおっしゃっていました。

食養生の成果と食習慣による影響というのは、やはり日々の積み重ねなのだな、と改めて認識した出来事でした。

新玉ねぎともやしのレモンマリネ

新玉ねぎともやしのレモンマリネ

<食材のポイント>

◆ 緑豆もやし:解毒する

◆ 玉ねぎ:血液の流れをよくする、痰を取り除く

◆ 酢:血液の流れをよくする、解毒する

<材料>

-

緑豆もやし ・・・・ 1袋

-

新玉ねぎ(中) ・・・・ 1個

(マリネ液)

-

レモン汁 ・・・・ 大さじ3

-

酢(白ワインビネガー) ・・・・ 大さじ3

-

塩 ・・・・ 小さじ1

-

はちみつ ・・・・ 大さじ1

-

オリーブオイル ・・・・ 大さじ1

<作り方>

-

マリネ液を混ぜておく。

-

玉ねぎを薄く千切りする。もやしはさっと茹で、しっかり水を切る。

-

1と2を混ぜ、2〜3時間ほど置く。

*** 春におすすめの薬膳レシピ ***

yakuzen-gohan.hatenablog.com

レバーの醤油煮 春の薬膳

貧血にはレバーが一番良いのですが苦手な人も多いのです。

苦手な人でも食べやすいレバーの醤油煮はチーズのような濃厚でクリーミーな味わい。

ぜひ試してみてください。

貧血の方にオススメした食材、レバーですが苦手な方だと食べないばかりか、触ったこともない、ということが多いです。

すると、下処理をしなければいけないことにハードルを感じて、さらにレバーを嫌煙されることになりがちなのです。

食べて欲しいのは山々なのですが、こうなっては元も子もない訳で…

そういう方には、レバーを少しでも食べれるなら、焼き鳥屋さんのレバーを1本買うのでも良いし、レバーペーストを食べるのでも良いです、とお伝えします。

レバーはどうしても無理!!という方には、代わりに赤身のお肉、マグロ、カツオ、イカ、タコ、あさりなどを食べてください、とお伝えしています。

食習慣は積み重ねが非常に大事になってきます。

よほど効果の強い食材でなければ1食で身体に変化は起きません。

しかし、身体は小さな荷重の方が変化を引き起こしやすいように、毎日の小さな食習慣の積み重ねが大きな変化につながります。

かのブリア=サヴァランが

『君が何を食べるか言ってみたまえ。君が何者であるかを言い当てよう。』

と著したように、食べたものが私たちの身体を作っています。

どんな自分になりたいのか。

そのような自問自答の中で、場合によっては苦手も克服して欲しいと願います。

レバーの醤油煮

レバーの醤油煮

<食材のポイント>

◆ レバー:肝臓を補う、血液を補う

<材料>

-

鶏レバー ・・・・ 200〜250g

-

醤油 ・・・・ 50ml

-

酒 ・・・・ 50ml

-

生姜 ・・・・ 小さじ1

-

シナモン ・・・・ 小さじ1/4

<作り方>

-

レバーをちょうど入るくらいの鍋に入れ、醤油を入れ30分おく。

-

1に酒、すりおろした生姜、シナモンを入れ、弱火で40分程度煮る。煮汁が少なくなったら適宜水を足し、途中で2、3度レバーを返しながら煮る。

-

煮汁が残っていたら、強火にしてしっかり煮詰める。

*** 春におすすめの薬膳レシピ ***

yakuzen-gohan.hatenablog.com

- 作者: ブリア=サバラン,関根秀雄,戸部松実

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1967/08/16

- メディア: 文庫

- 購入: 3人 クリック: 13回

- この商品を含むブログ (18件) を見る

クレソンとキノコのガーリックソテー 春の薬膳

春は肝臓が忙しい季節です。

クレソンは亢進した肝臓の働きをなだめてくれるもの。

お肉の添え物だけでなくたくさん食べて欲しいものです。

東洋医学では、春は肝に負担がかかる季節と考えます。

春という季節は、

冬にじっとうちに蓄えていたエネルギーを外へ外への伸ばしていくのですが、

この伸ばそうとする作用は肝の働きによるもの、

つまり「肝の疎泄(そせつ)作用」によるものなのです。

一方で春も後半になってくると、この肝の働きが亢進し過ぎてしまうこともあります。

気持ちは頑張っているのに体がついて来ず空回り、といった感じです。

イライラが強くなったり、

のぼせたり熱っぽくなったり、

場合によっては目の炎症や吹き出物になったり

することもあります。

そんな時は、体もクールダウンが必要です。

クレソンやセロリ、トマトには、亢進し過ぎた肝の働きをなだめてくれる効果があります。

もちろん気持ちのクールダウンも必要。

焦る気持ちやイライラは、逆に肝を傷つけてしまいます。

気分転換にお散歩したり、

柑橘やミント系の入浴剤でリラックスしたり、

カラオケに行ったり、

バッティングセンターに行ったり、

と、気分を発散させるようなことをしてみると良いでしょう。

逆に、アルコールやスイーツで発散させようとすると、

さらに肝臓に負担がかかってしまいますので、こちらはお勧めできません。

心身ともに爽やかに春の後半を乗り切れるよう、気をつけてみてください。

クレソンとキノコのガーリックソテー

クレソンとキノコのガーリックソテー

<食材のポイント>

◆ 水芥子(クレソン):肝の亢進を抑える、熱をとる

**食材の解説**

ステーキの横に欠かせないクレソンですが、添え物だけではもったいない食材です。

クレソンの効能としては、

- 亢進した肝の働きを抑える

- 熱を取り解毒する

- 肺を潤し利尿する

といった作用があり、他にも

食欲増進作用、気管支炎を抑える、できものを解毒する、皮膚のかゆみをとる、

といった効能もあるとされます。

春は冬に蓄えたものを発芽させる時期ですが、蓄えたものの中には不要なものもあるのでそれらを解毒することが大切です。

うまく解毒できないと、熱化して炎症を引き起こしたりしますが、クレソンはこのどちらにも対応してくれます。

また、春の臓器である肝の働きがゆき過ぎたのも抑えてくれますので、春の時期にイライラしやすかったり、のぼせやすかったりする方には特にお勧めの食材です。

逆に、妊娠中の方はたくさん食べてはいけない、とありますので妊婦の方は控えめに。

辛み成分(シニグリン)に動物性脂肪の消化を助ける働きがあるので、加熱し過ぎないようにすると良いです。

ちなみに、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)で栄養素密度スコア100点と評価されており、少量でも栄養価が豊富なものです。

今回のレシピで使っているその他の食材

◆ キノコ:免疫力を高める、気を補う

<材料>(2人分)

-

クレソン ・・・・ 1束

-

好みのきのこ ・・・・ 50−80g

-

にんにく ・・・・ ひとかけ

-

塩 ・・・・ 小さじ1/3

-

オリーブオイル ・・・・ 大さじ1

<作り方>

-

クレソンは5cm程度、きのこは食べやすい大きさに切る。にんにくはみじん切りにする。

-

フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて火を入れ、きのこを炒める。

-

きのこに火が通ったらクレソンをさっと炒め、塩で味を整える。

*** 春におすすめの薬膳レシピ ***

yakuzen-gohan.hatenablog.com

【輸入種子】 Johnsons Seeds Organic Cress Curled クレス・カールド・オーガニック ジョンソンズシード

- 出版社/メーカー: Johnsons seeds

- メディア: Lawn & Patio

- この商品を含むブログを見る

長ネギと長芋のスープ 冬の薬膳

冬の風邪予防には長ネギがいちばん。

効果を発揮するためには薬味ではなくしっかり食べて欲しいものです。

長ネギを簡単にたくさん食べれるスープのレシピです。

冬場は風邪が流行りやすい時期。

乾燥が進むと一段と多くなりますが、乾燥だけで風邪にかかりやすくなるわけではありません。

東洋医学では、消化機能が落ちると風邪もひきやすくなると考えます。

お正月明けごろから、ちまたでも風邪やインフルエンザが非常に流行り始めました。

年末から忘年会にクリスマス会、お正月、新年会、と食事が乱れがちになるイベントが目白押しです。

患者様のお身体を拝見しておりますと、この時期に暴飲暴食が続いたり、甘いものをたくさん食べていた方は、やはり胃腸の調子が落ちており、風邪をひいてしまう方も多いです。

風邪予防には、暴飲暴食を控え、甘いもの・冷たいもの・生ものといった胃腸を冷やし、機能を落とすものを控えめにすることが非常に大切です。

風邪は、しっかりと休息をとり、食べれる場合は栄養をしっかり取ることが回復の近道です。

無理して仕事に出たりするとズルズルと風邪が長引くだけでなく、周りの方にもうつしてしまいますので、かかった場合も治すことに専念した方が結果としてスッキリと回復することができます。

体調管理をしっかりして、風邪やインフルエンザにかからないようぜひ気をつけてください。

<風邪予防におすすめの食材>

長ネギ、紫蘇、葛、パクチー、

豚肉、山芋、かぼちゃ、にんじん、はちみつ、発酵食品、など

<風邪をひかないために注意したいこと>

- 暴飲暴食をしない

- 胃腸を冷やさない(冷たいもの、甘いもの、生ものを控える)

- 睡眠をしっかり取る

- 疲れを溜めない

- 喉や皮膚を乾燥しないように保湿する

長ネギと長芋のスープ

長ネギと長芋のスープ

<食材のポイント>

◆ 長ネギ:からだを温める、風邪を発散する

◆ 長芋(山芋):腎を補う、気を補う、からだや肺を潤す

<材料>(2人分)

-

長ネギ ・・・・ 1本

-

長芋 ・・・・ 80g

-

ベーコン ・・・・ 40g

-

洋風スープのもと ・・・・ 1/2〜1個

-

オリーブオイル ・・・・ 大さじ1

-

塩 ・・・・ 少々

<作り方>

-

長ネギは1.5cm程度の輪切りにする。長芋は皮をむいて1.5cm程度のいちょう切りにする。ベーコンは食べやすい大きさに切る。

-

鍋にオリーブオイルをひき、ベーコンを炒め、火が通ったら長ネギ、長芋を炒め、水400mlと洋風スープのもとを加える。

-

長ネギ、長芋に火が通ったら、塩で味を整える。

*** 冬におすすめの薬膳レシピ ***

yakuzen-gohan.hatenablog.com

豚肉と大根の醤油炒め 冬の薬膳

治療院で体のベースを作るのにおすすめする豚肉。

特に冬場はたくさん食べて欲しい食材なので、できるだけ積極的に食卓に登らせて欲しいもの。

冬が旬の大根と炒める簡単レシピです。

冬場は大根が美味しくなります。

やはり旬の食材が一番美味しく、薬膳的に考えてもその季節に必要なものが多いです。

とはいえ、今はなんでも食材が手に入るので、季節を意識することも少なくなっているかと思います。

薬膳では、体質や体調によって食材を選びますが、どんな方でもその基本となるの

『季節のからだづくり』

です。

季節のからだをつくるには、

旬のものをたくさん食べる、

というのがいちばんの近道です。

逆に、どんな季節でもこれだけ食べておけば良い、という万能の食材はありません。

菜の花が出てきたな

もう大根もすがはいってきたから終わりだな

と、季節の移り変わりを食事でも楽しみながら過ごしていただければ、

食卓もより豊かになると思います。

豚肉と大根の醤油炒め

豚肉と大根の醤油炒め

<食材のポイント>

◆ 豚肉:身体を潤す、空咳を止める、腎を補う ▶︎ 食材の説明はこちら

◆ 大根:消化を助ける、痰を出やすくする ▶︎ 食材の説明はこちら

◆ 黒胡椒:お腹を温める

<材料>(2人分)

-

豚バラ肉 ・・・・ 200g

-

大根 ・・・・ 200g

-

しょう油 ・・・・ 大さじ1

-

酒 ・・・・大さじ1

-

黒胡椒、塩 ・・・・ 少々

<作り方>

-

大根を2〜3mmのいちょう切りにする。

-

熱したフライパンに油を少なめにひき、豚バラ肉を炒める。色が変わってきたら大根も入れて炒める。

-

全体に火が通ったら、しょう油、酒を入れ、塩、黒胡椒で味を整える。

*** 冬におすすめの薬膳レシピ ***

yakuzen-gohan.hatenablog.com

- アーティスト: サントラ,加藤登紀子,久石譲

- 出版社/メーカー: 徳間ジャパンコミュニケーションズ

- 発売日: 1997/05/21

- メディア: CD

- 購入: 1人 クリック: 53回

- この商品を含むブログ (33件) を見る

![気仙沼完熟牡蠣のミルキーオイスターソース 160g [石渡商店]【オイスター ソース 牡蠣 カキ 気仙沼 無添加】 気仙沼完熟牡蠣のミルキーオイスターソース 160g [石渡商店]【オイスター ソース 牡蠣 カキ 気仙沼 無添加】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/tsutsu-uraura/cabinet/picture/imgrc0069221962.jpg?_ex=128x128)

![産地直送!深谷ねぎ 最高品質 贈答用 [土付きねぎ2kg(LLサイズ以上)] 産地直送!深谷ねぎ 最高品質 贈答用 [土付きねぎ2kg(LLサイズ以上)]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51D%2BOJ9HuKL._SL160_.jpg)